社会保険労務士試験の受験者数って何人ぐらい?

社会保険労務士試験のオフィシャルサイトによると、平成30年度(2018年)の受験申込者数は49,583人、実際の受験者数は38,427人、合格者は2,413人でした。

| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|

| 平成22年(2010年) | 70,648 | 55,445 | 4,790 |

| 平成23年(2011年) | 67,662 | 53,392 | 3,855 |

| 平成24年(2012年) | 66,782 | 51,960 | 3,650 |

| 平成25年(2013年) | 63,640 | 49,292 | 2,666 |

| 平成26年(2014年) | 57,199 | 44,546 | 4,156 |

| 平成27年(2015年) | 52,612 | 40,712 | 1,051 |

| 平成28年(2016年) | 51,953 | 39,972 | 1,770 |

| 平成29年(2017年) | 49,902 | 38,685 | 2,613 |

| 平成30年(2018年) | 49,582 | 38,427 | 2,413 |

| 令和元年(2019年) | ??? | ??? | ??? |

平成22年の時点では、受験者数がだいたい55,000人いたんですよ。

しかし、その年をピークに、受験者数は減少の一途をたどっています。

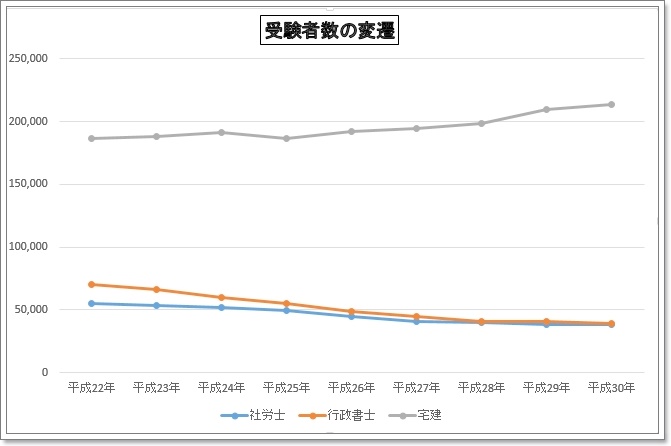

行政書士・宅建士と比較してみる。

行政書士試験は…

ちなみに、社労士試験とほぼ同程度の難易度と言われる行政書士試験の受験者数を見てみましょう。

平成22年は7万人ほどいたのですが、平成30年度は約39,000人まで減少しています。

どちらも受験者数が右下がりですね…トホホ。

宅建士試験は…

ただ、この両者よりも難易度が低いと言われる宅建(宅地建物取引士)の場合は、受験者数は増加傾向にあります。

宅建の場合、以前は「宅地建物取引主任者」と呼ばれていたのですが、平成27年に「宅地建物取引士」と名称が変更されました。

そう、宅建も社労士や行政書士と同じく、「士業」の仲間入りを果たすことになったのです。

その影響もあってか、変更の前年から受験者数が増加していっていますね。

三者の比較

エクセルで、それぞれの受験者数を表にまとめてみました。

灰色が宅建、青が社労士、オレンジが行政書士です。

もともと宅建は、文系資格試験の登竜門的位置付けということもあり、受験者数は毎年20万人前後とかなり多い資格試験です。

社労士と行政書士は、似たり寄ったりですね。

どちらも同じぐらいの受験者数で、どちらも右下がり。

受験者数減少の原因は?

減少は社労士試験だけではない

実は、受験者数が減少の一途をたどっているのは、社労士や行政書士だけではありません。

他の文系資格、例えば司法書士や税理士、さらには司法試験といった大型資格までも、どんどん減少しているんですね。

ですから、宅建の受験者数増加がむしろ士業の合格者数の流れとしては異例という位置付けなんです。

幻想が打ち砕かれた

ではなぜ、社労士を含む資格試験の受験者数が目に見えて減少しているのでしょうか?

色んな考察があると思いますが、私は「資格さえ取れば安泰」という幻想が打ち砕かれたからだと思います。

自分が置かれた現状に満足できず、一発逆転を狙って資格を取る、という面が「士業」の資格にはありました。

「士業」は国家資格であり業務独占資格です。そして独立開業も可能ですからね。

しかし、今や司法試験に合格しても、思うように職が得られないこともある時代です。

景気も指標ほどよくは感じられず、また資格保有者がどんどん増えて資格所持者間のパイの奪い合いが激しくなりました。

資格を取るだけでは「食べていけない」ことに、多くの人が気づいてしまったんですね。

そうであれば、受かるかどうかも不確かな試験の合格を目指して、何年もしんどい勉強を続けるという選択をしなくなるもの当然と言えば当然だと思います。

だからこそ、チャンスとも言える

しかし、受験者数が減少している今だからこそ、チャンスとも言えるんです。

現状をしっかり認識して、それでも社労士の資格を取るんだと思えるなら、その決意はいい加減なものではなく本物といえるでしょう。

そして、「本物」の決意があれば、それだけ本気で勉強できると思いますので、もう半分は合格したようなものです。

さらに、現状を認識した上での合格なら、単なる「合格者」で終わることなく、本当に仕事ができる、すなわち世の中に価値を提供することができる社労士になれると思います。

私は、そんな「本気」のあなたを応援します!

試験に申し込んだら、「受験」しよう

さて、このページの一番上の表を見てみるとわかるのですが、試験の「申込者数」と「受験者数」は、毎年1万人以上のズレがあります。

平成30年度は、申込者の実に23%が試験日に欠席しているんですね。

当日の体調不良や急な仕事など、欠席するのは様々な理由があるのでしょうが…

一番多い理由は、勉強が間に合わずに欠席、という理由ではないでしょうか?

でも、勉強が間に合わずに欠席するのは、実に勿体無いことです。

社労士試験は、受験回数の制限があるわけではありません。

受験資格がある限り、何度でも受験することができますからね。

間に合わなくても、来年のシミュレーションになる!

例え勉強が間に合わなくても、本番の雰囲気を味わっておくことは、来年の合格に確実にプラスになることでしょう。

本番は、模擬試験とはまた違った雰囲気ですので、来年の試験に向けての絶好のシミュレーションとなるのです。

模擬試験では絶対にしなかったミスをしたり、時間配分を間違えたり、選択式試験で見たこともない問題が出題されて頭が真っ白になったり…

本番では様々なことが起こりえますので、その本試験を体感しておくことは、まさに合格に「有利な条件」を獲得することに繋がるのです。

「1発で合格したいから、今年の受験は回避する」という考えは、結果的に合格を先延ばしにしてしまうことになるので、なるべく止めたほうがいいでしょう。

来年になって合格に絶対的な自信が持てなければ、また受験を回避することになりかねません。

勉強が全然間に合ってなくても、まずは社労士の本試験を受けることで、合格が大きく近づくのです。

まず、合格を今すぐここで「決意」してください。あなたの決意が、人生を変えます!

独学者のための勉強法考察。

社労士試験の勉強を独学で学ぶあなたのために、こんなページを用意しました。

諸事情で、予備校を利用している方はご遠慮ください。